6月4日(土)、延期していた幼小学部の運動会を実施しました。

天気にも恵まれ、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じながら、予定されたすべてのプラグラムを実施することができました。

6年生にとっては、幼小学部を通じて最後の運動会です。それぞれの組のキャプテンとして、チームをまとめ勝利に向かって力を合わせて頑張りました。

下級生も一人一人練習の成果を発揮して、各種目に全力で取り組むことができました。

保護者の皆様には、急な変更等にもご理解とご協力をいただきありがとうございました。

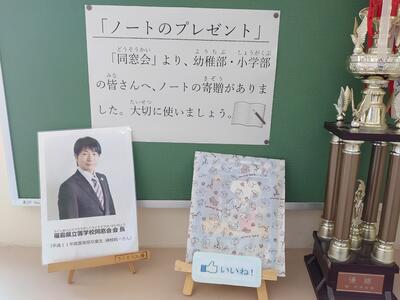

また、福島県立聴覚支援学校同窓会より、子ども達へ記念品をいただきました。ありがとうございました。

6月2日(木)に校庭で交通安全教室を実施しました。

今回は、交通教育専門員の方4名に来校いただき、子ども達に直接指導していただきました。

始めにDVDで交通ルールについて学習をし、その後、校庭で実習を行いました。信号機のある交差点の渡り方、信号機のない交差点の渡り方、見通しの悪い道路の渡り方、踏切の渡り方など一人一人丁寧に教えていただき、子ども達も交通安全への意識が高まりました。

6月2日(木)、中学部2年生の1名は、福島市にある「NPO法人福島市聴覚障害者福祉会 就学継続支援B型事業所 なのはなの家」に職場見学に行ってきました。

「なのはなの家」は、聴覚障がいの方が多く通所されている施設で、革製品や刺し子等の縫製品作り、菓子作りなど、一人一人自分に合った仕事を選択して働いており、それぞれの製品工程を丁寧に説明していただきました。生徒は働いている姿を真剣に見たり、作業している方からの質問に手話を用いて答えたりする様子が見られました。

また、質疑応答の時間には、働く上で「社会の常識」や「様々な人とコミュニケーションがとれること」が大切であることを教えていただきました。

今回の職場見学を通して「仕事は大変そう。でも自分もやってみたい。」と感想を述べるなど、働くことに対する意識が高まったようです。

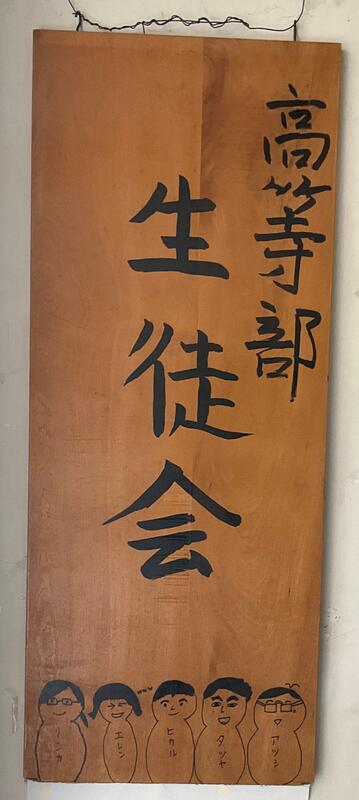

高等部

高等部生徒会の新しい看板が5月末に完成しました。今まで看板もなく、寂しい感じの生徒会室でしたが、昨年度の生徒会役員が協力して制作にあたり、ようやく完成しました。前会長は3月に卒業し、本校から旅立っていきましたが、制作にあたった、前生徒会役員が集まって記念撮影をしました。

高等部

今年は寒暖差が激しいですが、衣替えの時期になりました。高等部学部集会では、生徒会より「正しい制服の着用について」の話がありました。

校門前では生徒会のあいさつ運動を実施し、制服の正しい着用がされているか確認するとともに、あいさつ励行の模範を示してくれました。

毎週月曜日の放課後は、縦割り班での清掃活動に取り組んでいます。

みんなが使う廊下や図工室、児童会室を分担し、高学年の児童が掃除の仕方を下級生に教えながら行っています。

4月はじめに比べると、今では、高学年はお手本となり、下級生はお兄さん、お姉さんの姿を見ながら丁寧に掃除に取り組めるようになってきました。

本日は、小学部集会がありました。毎回、高学年の子ども達が、生活の努力目標を決めて発表します。今週は、「ロッカーや机の中をきれいにしよう」です。声をかけ合いながら、目標が守れるよう生活していきたいと思います。

また、先生から「交通安全教室」「衣替え」の話がありました。ご家庭でも、これらについて、ぜひ話題にしてみてください。

そして、今日は、オンラインで参加した友達もいました。子ども達は、タブレットの画面を通して、友達とあいさつをしたり話をしたりしました。

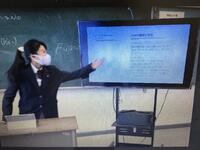

1年技術科の授業で、木材や金属、プラスチックの材料について、その特徴や利用方法などの調べ学習を行いました。材料の強さや重さ、加工のしやすさなど、多岐にわたる項目を教科書とインターネットを使って細かく調べ、プレゼンテーションソフトを用いてまとめ、相手に分かりやすく伝えることを目標に発表しました。

発表では、「木に触ると落ち着く人が多いと思いますが、それは木の温かさや香りで落ち着くのかなと思いました。」など、材料の特徴だけでなく、自分の気持ちや考えを感想としてまとめるなど、自分たちの力で発展的な学習を展開することができました。今後これらの知識を活用し、加工方法の学習や卓上ペン立ての製作に取り組みます。

5月6日(金)に、本校卒業生による団体・福島県立聾学校同窓会会長が来校されました。

校長と対面し、同窓会の今年度の方針や活動計画、支援内容などを話していただきました。

そして、同窓会会長ご自身の経験を交えながら、卒業後の生活や仕事をする時に大切なことを話していただくことで、考えさせられる機会となりました。

「聴覚支援学校の幼児児童生徒及び教職員の手話言語力向上のための活動に役立ててください。」と、同窓会会員によるあたたかい支援金をいただきました。

今後の福島県立聴覚支援学校の活動に使わせていただきたいと思います。

ありがとうございました。

「実習」の授業で、4サイクルエンジン(原動機)の仕組みについて学習しました。

まずは、エンジンの模型を活用して「吸気、圧縮、膨張、排気」の行程を確認しました。

その後、故障した農機具のエンジンを活用して、インジェクター(キャブレター)やスパークプラグ、エアフィルターなどの役割について学習しました。

生徒同士で話し合い、「プラグからは火花は飛んでいるし・・・」、「エアフィルターはきれいだなぁ・・・」等と故障の原因を話し合いました。あれこれ話し合い、“キャブレターが怪しい”ということで、オーバーホールして洗浄した結果、見事にエンジンをかけることができました。

最後に、ガソリンをガス化するキャブレターについての実験を行い、ベンチュリー効果についての理解を深めることができました。

キャブレターを分解、清掃

修理後のエンジン始動 液体をガス化する実験

エンジンの再調整 試運転